이전

다음

전자책종이책 15,120원

| 대여 |

|

| 구매 |

|

이탈리아소설 주간 6위|

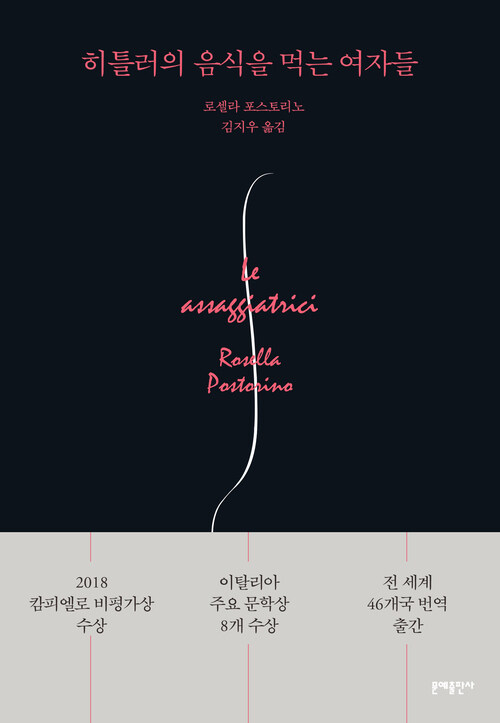

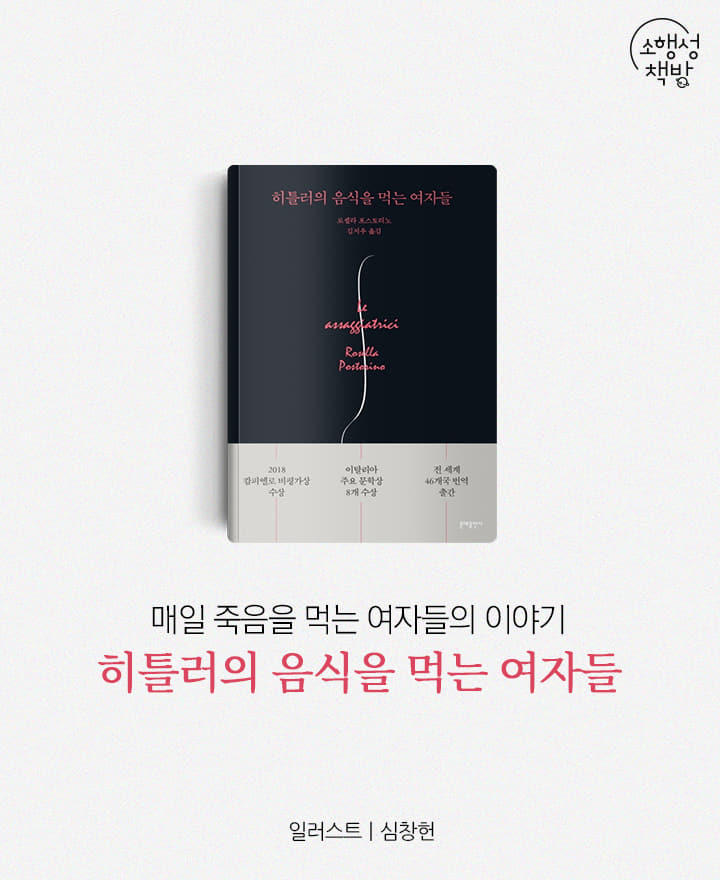

- [eBook] 히틀러의 음식을 먹는 여자들

-

구매 11,760원 (종이책 정가 대비 30% 할인)

쿠폰 할인가 10,580원

구매 11,760원 (종이책 정가 대비 30% 할인)

쿠폰 할인가 10,580원

대여 5,880원 / 90일

대여 5,880원 / 90일

- 대여기간은 다운로드 시작일부터 카운팅됩니다.

- 대여도서는 소득공제 대상이 아닙니다.

- 배송되지 않는 디지털 상품으로, 알라딘 뷰어에서 이용 가능합니다.

- 안정적으로 이용할 수 있도록 다운로드 후 독서를 권합니다.

-

이용 안내

기본정보

기본정보

편집장의 선택

편집장의 선택

"생존자의 고백을 바탕으로 한 소설"

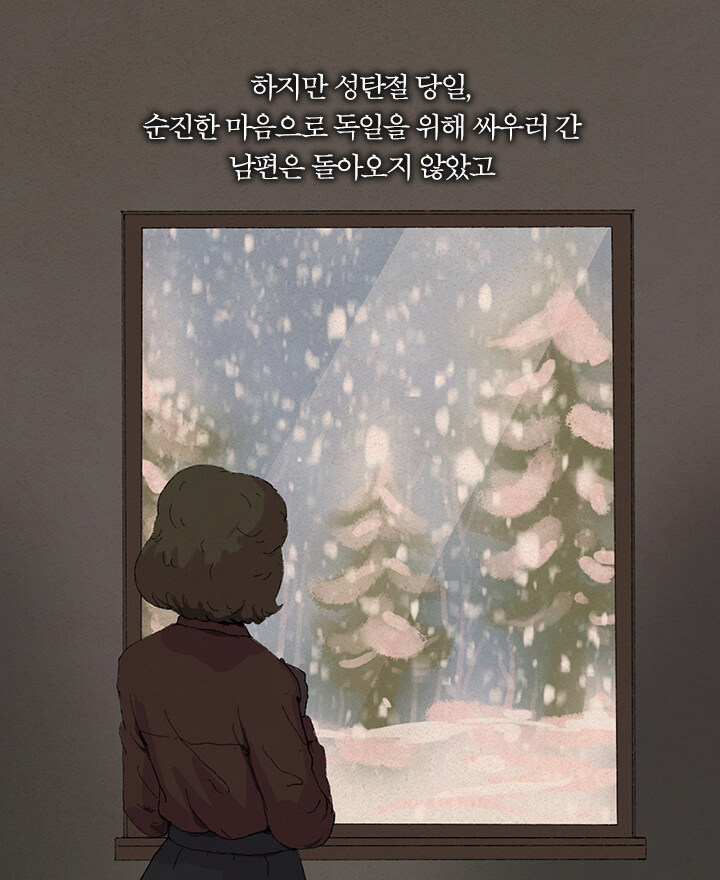

독살을 두려워한 히틀러는 모든 음식에 독이 들었는지 여부를 미리 감별하게 했다. 이 임무를 수행할 자에겐 두 가지 자격이 필요했다. 히틀러의 비밀 벙커가 있는 국경 마을에 거주하고 있을 것, 그리고 건강한 순수 아리아족 여성이어야 할 것. 이 조건에 맞춰 무작위로 선정된 15명의 여성은 강제 동원되어 매일 집과 병영을, 삶과 죽음 사이를 통근해야 했다. 스물여섯의 로자도 그 중 한 명이었다. 임무를 거부해도 죽고, 임무를 수행하다 독이 든 음식을 먹어도 죽고, 운좋게 살아남는다면 전쟁이 끝난 후 나치에 부역했다는 불명예를 평생 지녀야 한다. 이 모순 속에서 로자는 시식가 일을 '선택'한다.

로자의 세계에선 모든 것이 모순덩어리다. "집에 온 것처럼 마음을 편하게 해주는 콜리플라워 향이 가득한" 식탁에 독이 도사리고 있다. 로자의 어머니는 '음식을 먹는 행위는 죽음에 대항하는 것'이라 했지만, 먹는 행위는 죽음의 행위가 되었다. 한편 히틀러의 식사는 채식으로 이루어져 있었는데, 그 이유는 "가축을 도축하는 것이 너무 잔인한 행위"라며 그가 고기를 먹지 않았기 때문이다. 로자는 회상한다. "확실하다고 믿었던 모든 것이 전복되는 절단된 시대"이자 "생존본능조차 망가진 그런 시대"였다고.

실제 히틀러의 '시식가' 중 마지막 생존자였던 마고 뵐크는 96세의 나이에 평생 비밀로 간직해오던 나치의 만행을 독일의 한 언론에 폭로했다. 이 증언을 접하고 큰 충격을 받은 작가는 이를 소재로 글을 쓰기로 결심했다고 한다. 이탈리아 대표 문학상인 캄피엘로 비평가상을 수상한 이 소설은 인간이 만들어낸 암흑의 시대와, 그 심연에서도 끝내 싹트는 인간 사이의 연대와 애정을 생생히 드러낸다. 현실에 적응하고 생존하려 애쓸수록 인간성이 마모되는 것을 느끼는 로자는 비인간적인 시대와 닮은 모습이 되어가고 있다는 죄책감을 놓지 못한다. 단지 생존하는 것조차 죄가 되는 광기의 시대에 인간은 존엄성을 지킬 수 있을까. 소설이 묻는다.

- 소설 MD 권벼리 (2019.12.31)

출판사 제공 카드리뷰

출판사 제공 카드리뷰